18/11/2025

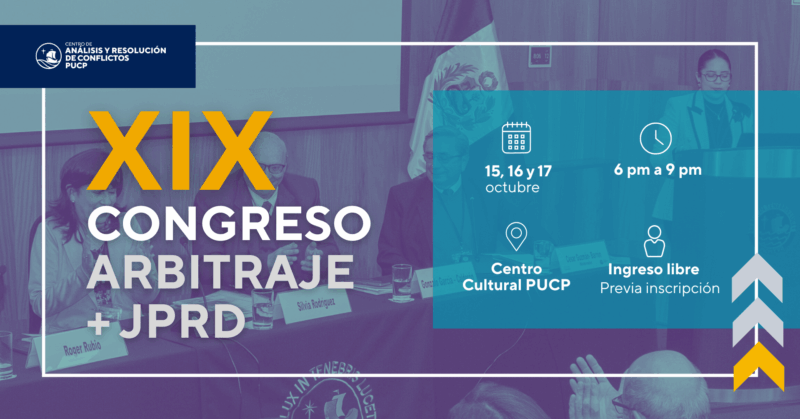

El miércoles 15 de octubre de 2025 se inauguró el XIX Congreso Internacional de Arbitraje + JPRD organizado por el Centro de Análisis y Resolución de Conflictos PUCP. La Directoria del Centro, doctora Marlene Anchante Rullé, dio la bienvenida congreso.

La doctora Marlene Anchante recordó que ya son diecinueve años consecutivos en los que el CARC PUCP asume el compromiso de generar un espacio de reflexión, diálogo técnico y actualización normativa sobre los mecanismos de solución de controversias en el Perú. Asimismo, señaló que el contexto de este año era especialmente relevante por la reciente ley de contrataciones públicas, la misma que introduce nuevas exigencias y responsabilidades para todos los operadores del sistema, incluidos los centros que arbitraje y las instituciones que administran JPRDS.

Así también señaló que dirigir un centro de arbitraje y de administración de JPRD no es ni debe ser una fuente de ingresos, sino que es una misión de servicio al país, una manifestación concreta del rol que las universidades y las instituciones independientes desempeñan en el fortalecimiento de la contratación pública y en la transformación de conflictos en oportunidades de desarrollo.

Asimismo, afirma que en estos tiempos donde la incertidumbre, desconfianza y corrupción están presentes, mantener la imparcialidad y la conducta ética puede ser considerado el mayor reto de todos. De igual manera, señala que ni los árbitros, ni las partes ni los centros deben facilitar caminos que desnaturalicen la esencia de estos mecanismos, que es resolver controversias con independencia, ética y transparencia.

En ese sentido, enfatiza que la PUCP asume con orgullo y responsabilidad el desafío de sostener un centro de análisis y resolución de conflictos por más de veinticinco años que se mantiene fiel a los principios éticos y académicos que lo rigen.

MESA 1: APP, G2G Y NUEVOS RETOS CONTRACTUALES: DESAFIOS EN LA RESOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS

La primera mesa inició con la bienvenida del moderador Eric Franco, quien detalló la estructura y contenido de la mesa.

ALEJANDRA ULFEE

La ponencia, a cargo de la doctora Alejandra Ulfee, abordó las particularidades de los contratos de Asociaciones Público-Privadas (APP) y de los acuerdos Gobierno a Gobierno (G2G), destacando los desafíos que estos presentan en materia de prevención y resolución de controversias. La expositora inició señalando que ambos mecanismos han adquirido gran relevancia en el Perú, en especial durante los últimos años, pero que aún existen brechas culturales y técnicas que dificultan su adecuada implementación.

En ese sentido, la expositora refirió que los contratos APP constituyen una modalidad de participación de la inversión privada regulada por la Ley Nº 32441, caracterizada por la colaboración entre el Estado y el concesionario, quien asume las responsabilidades de diseño, construcción y operación de los proyectos. En contraste, los contratos G2G se originan como acuerdos interestatales que priorizan la transferencia de conocimiento y la asistencia técnica por parte de gobiernos extranjeros, y cuyo uso se ha extendido hacia la infraestructura pública.

Ulfee enfatizó que, debido a su sofisticación, estos contratos exigen mecanismos de solución de controversias igualmente avanzados, como las juntas de resolución de disputas (dispute boards) y los arbitrajes escalonados, que deben promover la prevención antes que el litigio. Sin embargo, destacó que el principal reto no es normativo, sino cultural: la administración pública peruana mantiene una inclinación a la formalidad rígida y a la delegación de decisiones en árbitros o instancias externas, evitando asumir la responsabilidad que implican los contratos colaborativos. Esta mentalidad, enfatizó la doctora Ulfee, debe cambiar si se busca que los contratos bajo estándares internacionales como los NEC o FIDIC logren su propósito preventivo y eficiente.

Asimismo, explicó conceptos esenciales de estos modelos contractuales, como los principios de “Fit for Purpose” y “Reasonable Skill and Care”. El primero impone al contratista una obligación de resultado, exigiendo que la obra o servicio cumpla con su propósito previsto; mientras que el segundo lo obliga a actuar con un nivel de diligencia razonable conforme a los estándares profesionales. La ponente ilustró cómo ambos principios coexisten en contratos de diseño y construcción, definiendo responsabilidades diferenciadas entre las partes. Finalmente, destacó que la verdadera eficacia de estos instrumentos depende de la gestión preventiva, el uso de cláusulas escalonadas, la transparencia en la asignación de riesgos y, sobre todo, la capacitación de funcionarios y profesionales en el manejo de contratos colaborativos que privilegien la toma de decisiones informada y oportuna.

ELVIRA MARTINEZ

Por su parte, la doctora Elvira Martínez desarrolló la ponencia dedicada al arbitraje en contratos financiados por organismos multilaterales, como el Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID). Señaló que estos contratos poseen una naturaleza híbrida, combinando elementos de derecho público y privado internacional, y que su ejecución involucra tres actores principales: el organismo financiero multilateral, el Estado prestatario y el contratista ejecutor. Bajo esta estructura, la eficacia del contrato depende del cumplimiento de las políticas de adquisiciones y transparencia establecidas por los organismos financiadores, así como del respeto a los principios de economía, eficiencia, integridad y equidad que orientan la cooperación internacional.

La doctora Martínez explicó que los contratos FIDIC, denominados por los colores de sus series, como el libro rojo, amarillo o plateado, han sido adoptados de forma generalizada como modelos contractuales por los organismos multilaterales debido a su claridad técnica y uniformidad. En particular, se refirió al contrato de construcción armonizado FIDIC, diseñado especialmente para proyectos financiados con fondos multilaterales, que incorpora cláusulas de integridad, gestión de riesgos y solución de controversias adaptadas a los estándares internacionales. No obstante, advirtió que esta estandarización, aunque promueve la transparencia, limita la flexibilidad y reduce la capacidad del Estado prestatario para adecuar el contrato a su realidad jurídica, económica o institucional.

Entre las ventajas de estos contratos destacó la seguridad y previsibilidad contractual, la transparencia en las licitaciones, la posibilidad de acceder a financiamiento y asistencia técnica especializada, y el favorecimiento a la integración del Estado en la práctica contractual internacional. Sin embargo, también identificó desventajas importantes: la falta de adecuación a los contextos locales, el desequilibrio estructural entre el Estado y los organismos financieros, la restricción de la autonomía contractual y la elevada complejidad técnica que exige capacidades profesionales avanzadas. Para ilustrar estos desafíos, analizó el caso Murphy vs. Becton Energy, en el cual un tribunal inglés resolvió que las modificaciones contractuales realizadas por las partes debían prevalecer sobre las cláusulas estándar, reafirmando así el principio de libertad contractual y la necesidad de coherencia en las adaptaciones y cláusulas de los contratos modelo.

En sus conclusiones, la doctora Martínez sostuvo que la aplicación de contratos multilaterales requiere un equilibrio entre estandarización y contextualización. Si bien estos instrumentos contribuyen al fortalecimiento de la gobernanza y la transparencia, su eficacia depende de que los funcionarios públicos y negociadores nacionales sean capaces de interpretar, adaptar y negociar cláusulas en función de la realidad del país, sin perder de vista los objetivos de desarrollo y equidad que fundamentan el financiamiento internacional. En ese sentido, su intervención fue un llamado a consolidar una cultura técnica y jurídica que combine rigurosidad internacional con sensibilidad local, garantizando así arbitrajes justos y contratos sostenibles.

ALFREDO SORIA

El doctor Alfredo Soria abordó aspectos claves para restaurar la confianza y garantizar la eficacia del arbitraje en las contrataciones con el Estado, enfocándose principalmente en la problemática de la ejecución de los laudos arbitrales. En ese sentido, propuso soluciones normativas y mecanismos innovadores de compensación, sugiriendo la modificación de las normas presupuestarias que dilatan el pago y la implementación de un sistema de designación de árbitros más transparente.

Un tema central en su ponencia fue la dilación crónica y las prácticas estatales que frustran la premisa de la justicia arbitral célere y definitiva, convirtiendo el recurso de anulación en una apelación encubierta. Asimismo, criticó que la eficacia de un laudo dependa de su publicación en plataformas digitales.

El doctor Soria criticó el proceso de ejecución del laudo, señalando que el cobro de un laudo a favor de la parte privada se extiende de manera significativa. Este proceso incluye, en promedio, casi dos años en el recurso de anulación judicial, seguido de un proceso de ejecución, lo que retrasa considerablemente la obtención efectiva del pago.

Asimismo, observó que las entidades estatales invocan normas de programación presupuestaria —como el Decreto Legislativo 1440, artículo 73, numeral 6— relativas a adeudos de sentencias judiciales, aplicando una lógica ajena al arbitraje. Esto permite aplazar el pago de los laudos hasta por cinco años fiscales, afectando la naturaleza expedita del proceso arbitral.

El incumplimiento oportuno de los laudos, advierte, genera consecuencias negativas importantes: desincentiva la inversión privada, reduce la participación en la contratación estatal, incrementa los costos legales para el Estado —debido al pago de intereses— y pone en riesgo la solvencia de las empresas privadas afectadas.

Ante ello, el doctor Soria plantea una modificación normativa urgente. Propone que las normas administrativas y presupuestarias se refieran explícitamente a los laudos arbitrales, garantizando así un cumplimiento rápido y coherente con la esencia del arbitraje.

Entre sus propuestas destaca la creación del mecanismo denominado “Laudo por Impuestos”, inspirado en el modelo de “Obras por Impuestos”, lo que permitiría compensar el monto adeudado por el Estado en un laudo con los impuestos que la empresa privada deba pagar, facilitando el cumplimiento sin afectar la caja fiscal.

También sugiere mejorar la designación de los árbitros mediante un sistema de puntuaciones administrado por instituciones arbitrales serias. Este mecanismo permitiría una mayor participación de las partes en la elección, fortaleciendo la legitimidad del tribunal y la confianza en el proceso.

Asimismo, propone fortalecer la eficacia y sistematización de los laudos, desvinculando su validez de la publicación en plataformas como SEACE o PLADICOP. En su lugar, sugiere que se presenten en una mesa de partes del OSCE, con el fin de sistematizarlos y promover la predictibilidad en las decisiones arbitrales.

Finalmente, el doctor Soria concluyó su exposición enfatizando que la vocación original del Estado al someterse al arbitraje fue buscar una justicia efectiva que culminara con una decisión honrada y cumplida. Por lo tanto, las alternativas propuestas buscan modificar un marco normativo que actualmente contradice esta lógica, asegurando que el Estado cumpla su obligación frente al privado, lo que a su vez fortalece el estado de derecho y el atractivo del país para la inversión nacional y extranjera.

MURIEL MENCHOLA

La doctora Muriel Menchola centró su análisis en la integración de esquemas híbridos de Asociación Público-Privada (APP) con Acuerdos Gobierno a Gobierno, examinando las sinergias y los riesgos de esta combinación.

En su exposición destacó la necesidad de conservar las fortalezas esenciales de las APPS —principalmente el financiamiento obtenido por el privado, la reducción del estrés presupuestal, y la asignación de responsabilidad integral a un único operador—, mientras se adoptan mecanismos contractuales flexibles (similares a los usados en los Acuerdos Gobierno a Gobierno como NEC o FIDIC) para mitigar las causas estructurales de retraso.

Adicionalmente, abordó las novedades normativas en la prevención y solución de controversias contempladas en la nueva ley de APPS, resaltando la importancia de la Junta de Prevención y Resolución de Disputas (JPRD).

Las propuestas y puntos clave de la doctora Muriel Menchola se centraron en la mejora de los mecanismos de gestión y resolución de controversias en proyectos de Asociación Público-Privada (APP) y en la necesidad de fortalecer la seguridad jurídica en los procesos de ejecución contractual.

En primer lugar, advirtió sobre el riesgo de fragmentación en los proyectos, señalando que dividir los componentes —por ejemplo, utilizar un esquema G2G para diseño y construcción, y una APP para operación y mantenimiento— contradice las buenas prácticas de ingeniería y estructuración de APPS. Esta fragmentación genera incertidumbre y controversias respecto al régimen de responsabilidades, afectando la eficiencia y coherencia del proyecto.

Entre las principales causas de retraso, la doctora Menchola destacó la falta de entrega oportuna de terrenos y la demora en la liberación de interferencias, que son obligaciones del Estado. Asimismo, señaló los retrasos derivados de discusiones sobre el alcance de la revisión y aprobación de los estudios de diseño, lo que retrasa el inicio de las obras y encarece los proyectos.

En cuanto al fortalecimiento del trato directo, propuso la creación de un marco normativo que refuerce el carácter vinculante de los acuerdos alcanzados durante esta etapa. De este modo, se evitaría que supervisores u organismos reguladores desconozcan posteriormente dichos acuerdos, otorgando mayor estabilidad y previsibilidad al proceso.

Respecto a la Junta de Prevención y Resolución de Disputas (JPRD), planteó que el reglamento de la nueva ley de APPS debe aclarar explícitamente que esta instancia no solo resuelve controversias, sino que también cumple una función preventiva. Esta precisión normativa fomentaría el uso temprano y eficaz de las JPRDS para evitar conflictos mayores. Además, propuso la promoción de JPRDS Ad Hoc para los contratos de APP ya suscritos, indicando que debería permitirse someter controversias a estas juntas mediante acuerdos de trato directo, sin esperar la suscripción de una adenda que formalice la incorporación de JPRDS permanentes, proceso que suele ser lento y burocrático.

Así también, Menchola criticó el uso del recurso de anulación del laudo arbitral como una forma encubierta de apelación. Señaló que el Estado suele invocar una supuesta afectación al derecho a la motivación para impugnar los laudos, lo que vulnera la naturaleza definitiva del arbitraje, retrasa su ejecución y desalienta la inversión privada.

La Dra. Menchola cerró su intervención reforzando que, si bien el objetivo de los esquemas híbridos es lograr sinergias y mayor celeridad, el éxito final de la inversión privada, tanto nacional como extranjera, está intrínsecamente ligado al fortalecimiento de la ejecución y cumplimiento de los laudos arbitrales.

MESA 2: ARBITRAJE EN LA ERA DIGITAL: INTELIGENCIA ARTIFICIAL Y DILEMAS ÉTICOS

La segunda mesa inició con la bienvenida de la moderadora Lupe Bancayán, quien detalló la estructura y contenido de la mesa.

MARISOL REQUENA

Marisol Requena abordó la pregunta “¿puede la inteligencia artificial ser realmente imparcial?”. Explicó que su ponencia fue elaborada con apoyo de diversas herramientas de IA y que la respuesta a esa pregunta requiere considerar el contexto en el que esta tecnología se desarrolla. Sostuvo que la inteligencia artificial se nutre de un ecosistema digital que se ha convertido en parte de la vida cotidiana y cuya expansión ha generado tanto oportunidades como riesgos, entre ellos la afectación de derechos fundamentales. Citó el informe de Riesgos Globales 2025 del Foro Económico Mundial para destacar la necesidad de revisar los marcos de protección de datos personales y de desarrollar software bajo criterios de seguridad desde el diseño.

La ponente señaló que los desarrollos de IA pueden requerir equipos especializados propios (“in-house”), especialmente en entidades públicas con funciones críticas, para evitar la dependencia de proveedores externos. Explicó que toda la inteligencia artificial se sustenta en datos y que la selección de estos es determinante, pues los sesgos humanos pueden trasladarse a los sistemas algorítmicos. Advirtió que la imparcialidad algorítmica solo puede aproximarse cuando los datos de entrenamiento son variados, representativos y libres de prejuicios, lo cual es difícil de alcanzar debido a las limitaciones técnicas y humanas. Indicó que los sesgos pueden presentarse en el entrenamiento, el diseño y el contexto cultural, afectando ámbitos como el reclutamiento, la justicia predictiva y el reconocimiento facial.

Asimismo, subrayó que la transparencia en los desarrollos de IA es esencial, que deben implementarse evaluaciones de impacto, auditorías algorítmicas y comités éticos para supervisar los criterios de programación. Requena enfatizó que, aunque la inteligencia artificial puede asistir en tareas de análisis o síntesis, la toma de decisiones en procesos jurídicos y arbitrales debe seguir siendo responsabilidad humana. Concluyó señalando que la imparcialidad absoluta en la IA es difícil de alcanzar y que el objetivo debe ser identificar, mitigar y gestionar los sesgos mediante una evaluación continua y multidisciplinaria.

NATALIA CEBALLOS

La doctora Ceballos inició su exposición planteando la pregunta relacionada a la posibilidad de que un árbitro humano sea reemplazado por un árbitro robot.

Señaló que, aunque existen avances como el juez virtual creado por la Fiscalía de Shanghái Pudong, China, no es posible trasladar ese modelo al ámbito arbitral, dado que el arbitraje se basa en el consentimiento de las partes, la confianza y la elección personalísima del árbitro. Explicó que el arbitraje es de naturaleza intuito personae, pues las partes confían en el criterio, independencia y razonamiento moral del árbitro, cualidades que no pueden ser replicadas por una máquina.

Ceballos destacó que los laudos deben ser motivados y deliberados, requisitos que exigen razonamiento humano. La deliberación, recordó, es una obligación legal en distintas legislaciones —como la peruana, argentina y española— y constituye una condición esencial del proceso arbitral.

Indicó que la figura del “árbitro virtual” resulta inviable bajo las legislaciones actuales, aunque el uso de herramientas de inteligencia artificial puede adoptarse como apoyo, siempre con el consentimiento de las partes. Mencionó diversas directrices recientes, como las del CIAM CIAR Centro Internacional de Arbitraje de Madrid P&R, que regulan el uso ético y responsable de la inteligencia artificial en el arbitraje, destacando la exigencia de transparencia, control humano, confidencialidad y preservación del juicio personal del árbitro.

Asimismo, se refirió a la Ley de Inteligencia Artificial de la Unión Europea, aprobada en 2024, que clasifica los sistemas de IA según su nivel de riesgo y establece la necesidad de supervisión humana, especialmente en decisiones de alto impacto como las resoluciones arbitrales.

Finalmente, precisó que tanto la Convención de Nueva York de 1958 como la Ley Modelo de la CNUDMI presuponen que los árbitros son personas naturales. Por ello, un tribunal integrado por una máquina contravendría principios esenciales del arbitraje, como la motivación, la independencia, la transparencia y el debido proceso.

Según explicó, admitir un “árbitro robot” implicaría una reforma jurídica de gran magnitud, pues requeriría modificar tratados internacionales y legislaciones nacionales. Mientras tanto, la inteligencia artificial solo puede desempeñar un rol auxiliar, sin sustituir la dimensión ética y humana del árbitro.

GASTÓN FERNÁNDEZ CRUZ

El doctor Gastón Fernández Cruz inició su exposición definiendo la inteligencia artificial (IA) como la disciplina capaz de ejecutar operaciones comparables a las de la mente humana (aprendizaje y razonamiento lógico) y, en el campo jurídico, como Artificial Legal Intelligence, esto es, la automatización de razonamientos y tareas jurídicas. Describió las principales familias de herramientas hoy presentes en los métodos alternativos de resolución de conflictos (ADR) son los sistemas de apoyo a la decisión, los sistemas expertos, los knowledge-based systems, sistemas multiagente y el machine learning.

A partir de ese panorama, el expositor distinguió dos posibles funciones de la IA en arbitraje: la asistencial y la sustitutiva, destacando que, en el estado actual, solo la primera es compatible con el marco legal y ético del arbitraje. Explicó, además, las dos grandes aproximaciones técnicas: el aprendizaje automático (redes neuronales, aprendizaje profundo, clasificadores bayesianos, regresión logística, bosques aleatorios) y la representación del conocimiento mediante reglas lógicas propias de los sistemas expertos.

Seguidamente, el doctor Fernández vinculó el plano tecnológico con los deberes del árbitro, recordando que la función decisoria es intuito personae, indelegable e intransferible. Sobre el cual, conforme a la Ley de Arbitraje peruana, ello se refleja en los deberes de votar y decidir, firmar el laudo y motivarlo debidamente. Añadió que, conforme al soft law, el árbitro no puede delegar su responsabilidad de decidir, aunque sí puede recibir apoyo en tareas vinculadas con la conducción del proceso e idoneidad como la confidencialidad, la independencia e imparcialidad, el deber de revelación y la buena fe.

Respecto al uso admisible de IA, precisó que puede coadyuvar en tareas no decisorias tales como la organización documental, el análisis preliminar de la prueba o la traducción/apoyo técnico, siempre que no implique un juicio de valor. En esa línea, citó las Directrices del Chartered Institute of Arbitrators (CIArb), que permiten considerar la IA para mejorar eficiencia y calidad (numeral 8.1) y se prohíbe ceder el poder decisorio a la IA y delegarle análisis que influyan en decisiones procesales o de fondo (8.2). Además, el numeral 8.3 exige que el árbitro verifique de forma independiente los resultados generados por la IA para evitar sesgos. También destacó las reglas de transparencia, pues salvo acuerdo en contrario, el árbitro consulta previamente a las partes; si hay disenso, se abstiene; y, en tribunales colegiados, se coordina el uso con los coárbitros.

Así también, Fernández ilustró los riesgos con el caso “La Palia v. Barbecourt (Steam)”, actualmente pendiente ante un tribunal federal en EE. UU., en el que se cuestiona un laudo presuntamente elaborado con apoyo de IA. Este ejemplo evidencia los peligros de sustituir el juicio humano y los potenciales efectos en la validez del laudo.

Finalmente, el doctor Fernández abordó la responsabilidad civil del árbitro, señalando que emplear la IA para formar el sentido de la decisión podría constituir culpa inexcusable, por vulnerar el carácter personalísimo del encargo, conforme al artículo 32 de la Ley de Arbitraje, y constituir causal de anulación del laudo. Asimismo, concluyó que la IA debe servir como herramienta de apoyo en tareas no decisorias y de gestión del procedimiento, pero no en la construcción del razonamiento decisorio del árbitro.

MESA 3: ARBITRAJE INTERNACIONAL Y RETOS PARA LOS ESTADOS EN CONTEXTOS DE CORRUPCIÓN Y CONFLICTOS DE INTERÉS

La tercera mesa inició con la bienvenida del moderador Gonzalo García-Calderón, quien detalló la estructura y contenido de la mesa.

DAVID ORTIZ GASPAR

El Doctor Ortiz tomó como referencia la experiencia de la Procuraduría Pública del MTC. Inició señalando que, en la ejecución de proyectos estratégicos de infraestructura la especialización resulta fundamental. Subrayó que la defensa del Estado no depende solo de la buena voluntad, sino del estudio constante y la especialización técnica y jurídica, elementos que constituyen la clave para ganar los casos.

Asimismo, Ortiz indicó que el Procurador Público es un actor esencial dentro del sistema estatal de defensa, y que su función tiene sustento constitucional en el artículo 47 de la Constitución, el cual asigna la defensa jurídica del Estado a los procuradores. Añadió que la normativa principal que regula su labor es el Decreto Legislativo N.º 1326, que reestructura el Sistema Administrativo de Defensa Jurídica del Estado y crea la Procuraduría General del Estado (PGE) como ente rector. Asimismo, el Decreto Supremo N.º 018-2019, reglamento del citado decreto legislativo, reconoce la importancia del arbitraje no solo como mecanismo de resolución de controversias, sino también como instrumento de política económica que brinda seguridad jurídica a la inversión, especialmente extranjera.

Además, explicó que esta normativa prevé la creación de una procuraduría especializada en materia arbitral, que centralizará la defensa del Estado en todos los niveles de gobierno y entidades, con el objetivo de unificar criterios y fortalecer la defensa estatal. Afirmó que, de la misma manera que existen procuradores especializados en temas constitucionales o de corrupción, debe existir un procurador especializado en arbitraje.

Refiriéndose al MTC, mencionó que la entidad maneja más de 750 arbitrajes en trámite, lo que evidencia la magnitud del desafío. Desde 2019, el Ministerio ha consolidado un equipo especializado de litigio arbitral, cuyos miembros deben cumplir con exigencias profesionales rigurosas, como tener experiencia en procuradurías públicas o haber trabajado como secretarios arbitrales en centros reconocidos. Resaltó que muchos de los abogados del equipo provienen de instituciones como el Centro de Arbitraje de la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP), lo cual contribuye a la profesionalización de la defensa.

El Procurador distinguió dos grandes funciones del procurador estatal: una función reactiva, que se ejerce cuando surge la controversia y el Estado debe responder ante un arbitraje y una función preventiva, orientada a evitar disputas mediante la adecuada gestión contractual y la correcta elaboración del convenio arbitral.

En esta línea, destacó el Decreto de Urgencia 020-2020, que dispone que las entidades públicas coordinen con sus procuradores la redacción de las cláusulas arbitrales. Indicó que el MTC aplica este mandato mediante la emisión de modelos de convenios arbitrales adaptados a distintos tipos de contratos (bienes, servicios, obras y consultorías), lo que contribuye a una gestión preventiva dado que una mala cláusula arbitral puede llevar al Estado a centros de arbitraje sin solvencia institucional, generando riesgos procesales como medidas cautelares injustificadas o decisiones de árbitros de emergencia desfavorables.

El Procurador también subrayó que la selección del centro de arbitraje es el punto de partida de una buena defensa, afirmando que “el arbitraje se gana desde la cláusula”. Al escoger una institución con prestigio y reglas claras, se garantiza imparcialidad en la designación y recusación de árbitros, transparencia en los honorarios y decisiones fundadas del consejo arbitral, lo cual otorga seguridad jurídica al Estado.

Sobre la función reactiva, explicó que el MTC, en el 95% de los casos, actúa como demandado y solo en un 5% como demandante, dado que los contratistas tienen el arbitraje como único medio de reclamo, mientras que el Estado dispone de otros mecanismos (resolución de contrato, ejecución de garantías, entre otros). En esta etapa, resaltó dos aspectos críticos: la designación del árbitro, porque “el arbitraje es lo que son los árbitros”, y elegir mal puede significar perder el caso y la orden procesal que fija las reglas del proceso, advirtió que es un error enviar abogados junior a la audiencia inicial y recomendó que asista personal senior, pues allí se define el marco del procedimiento.

El expositor compartió las lecciones aprendidas en la Procuraduría del MTC: una buena defensa no se gana solo con doctrina o jurisprudencia, sino con una narrativa sólida, que construya una historia coherente desde la perspectiva del Estado, respaldada con hechos y medios probatorios. Recomendó evitar las exageraciones y mantener un trato respetuoso con el tribunal arbitral, recordando que los árbitros “primero laudan con emociones y luego buscan razones para justificar su decisión”.

En la parte final de su exposición, el doctor Ortiz identificó varios retos estructurales que debilitan la defensa jurídica del Estado y afectan la eficiencia en la gestión de los contratos públicos. Uno de los principales problemas es la alta rotación del personal técnico y legal, lo que provoca una pérdida constante de conocimiento institucional. Esta inestabilidad impide la consolidación de equipos especializados y dificulta la continuidad de estrategias jurídicas coherentes a lo largo del tiempo.

Asimismo, destacó la deficiente gestión contractual como un factor recurrente de controversias. La falta de pronunciamientos dentro de los plazos establecidos y la pérdida o extravío de documentos esenciales agravan los conflictos y exponen al Estado a mayores riesgos legales.

Otro punto crítico es la escasa gestión documental. En muchos casos, los administradores de contratos se llevan consigo información relevante al concluir sus funciones, lo que genera vacíos en los expedientes y debilita la posición del Estado frente a reclamaciones o arbitrajes.

El doctor Ortiz también advirtió sobre la falta de respuesta oportuna de las entidades ante las comunicaciones de los contratistas, lo cual entorpece la relación contractual y perjudica la imagen del Estado ante los tribunales y árbitros, al evidenciar una actitud pasiva o negligente en la gestión de sus obligaciones.

Concluyó señalando que el procurador debe asumir un rol preventivo, estratégico y narrativo: participar en la redacción de los convenios arbitrales, diseñar estrategias de defensa sólidas y saber transmitir la historia del Estado ante los tribunales para preservar sus intereses.

KAREM MUNIVE

La doctora Munive expuso sobre la necesidad de fortalecer los mecanismos de confianza, imparcialidad y transparencia en el arbitraje, especialmente cuando intervienen el Estado peruano y los inversionistas privados. Señaló que la credibilidad de este sistema depende de que los árbitros mantengan una conducta íntegra y revelen toda circunstancia que pueda generar dudas sobre su independencia.

Su exposición se centró en dos marcos internacionales de referencia: i) Las Directrices de la IBA (International Bar Association) sobre conflictos de interés (actualizadas en 2024) y ii) el estándar “Blue Bank” del CIADI, derivado de casos relevantes sobre imparcialidad arbitral. Ambos sistemas son considerados “soft law”, pero orientan las buenas prácticas y la interpretación de la conducta ética en los procesos arbitrales.

Las Directrices de la IBA regulan situaciones que podrían constituir un conflicto de interés, clasificándolas mediante el conocido “semáforo arbitral”:

Estas revelaciones buscan garantizar la confianza en la independencia del tribunal arbitral. La falta de revelación puede acarrear la anulación del laudo arbitral, afectando gravemente la seguridad jurídica.

El estándar “Blue Bank” del CIADI: El Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI) mediante el caso Blue Bank (2020) consolidó un estándar clave: “Existe falta de independencia o imparcialidad cuando un tercero razonable podría concluir que hay una apariencia evidente u obvia de parcialidad”. Este criterio amplía la noción de conflicto de interés, al no requerir pruebas directas de parcialidad, sino solo la apariencia razonable de ella.

El caso ICER vs. Reino de España, basado en la Carta de la Energía, ejemplifica su aplicación: Diversos Estados europeos fueron demandados por eliminar beneficios fiscales a empresas eléctricas. Se descubrió que un mismo árbitro y un mismo perito participaron repetidamente en procesos similares, favoreciendo al mismo grupo económico. El árbitro Alessandro, presidente de varios tribunales, había sido, además, abogado de la empresa demandante, lo que evidenció un vínculo profesional previo no revelado. Esto motivó la anulación del laudo por el CIADI, aplicando el artículo 52 del Convenio CIADI, al comprobar una grave infracción al debido procedimiento.

El fallo reafirma el derecho de las partes a un tribunal independiente e imparcial, principio también reconocido por la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados. La falta de transparencia se castiga con la nulidad del proceso, incluso si no hay dolo probado.

Finalmente, la doctora Munive señaló que el Perú debe avanzar hacia la modernización y fortalecimiento de su sistema arbitral, alineándolo con los estándares internacionales establecidos por la International Bar Association (IBA) y el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI). Según afirmó, esta armonización permitirá fortalecer la imagen del país frente a los inversionistas extranjeros, garantizar la legitimidad de los laudos arbitrales y evitar los altos costos derivados de su anulación.

Asimismo, enfatizó la necesidad de que los procesos de arbitraje que involucren fondos públicos sean más transparentes y accesibles para la ciudadanía. A su juicio, la tradicional confidencialidad del arbitraje debe ser replanteada en estos casos, pues la transparencia no debilita el sistema, sino que lo legitima y genera mayor confianza en su imparcialidad y eficacia.

Por último, subrayó que tanto los profesionales de las instituciones públicas como los del sector privado deben comprometerse con la difusión y aplicación de estos estándares internacionales. Promover una cultura de buenas prácticas en materia arbitral —basada en la ética, la transparencia y la eficiencia— es esencial para consolidar la confianza en el arbitraje como un medio justo y eficaz de resolución de controversias.

JEAN PIERRE GALVÁN

El expositor abordó el tema de la corrupción en los contratos de inversión y su impacto en los arbitrajes internacionales, calificándolo como uno de los problemas más complejos y desafiantes del arbitraje de inversiones. Señaló que los actos de corrupción —como sobornos, comisiones ilícitas o tráfico de influencias— afectan la legitimidad de los contratos, distorsionan la competencia y generan desconfianza tanto en el Estado como en los inversionistas, perjudicando la estabilidad del mercado peruano y la credibilidad del sistema arbitral.

Desde la perspectiva estatal, explicó que la corrupción no solo debe entenderse como un problema penal, sino también como un riesgo estructural que incide en la planificación y ejecución de contratos de inversión. Los tribunales arbitrales internacionales se han visto obligados a enfrentar casos en los que la inversión está “manchada” por corrupción, y deben buscar un equilibrio entre proteger al inversionista legítimo y preservar la integridad del sistema jurídico internacional.

Indicó que probar la corrupción en un arbitraje internacional de inversiones es complejo. En algunos casos, las empresas reconocen el pago de sobornos, lo que permite a los tribunales declarar infundadas las demandas. Sin embargo, cuando no existen confesiones, el Estado debe basar su defensa en indicios razonables y en la revisión exhaustiva de documentos, recurriendo incluso a mecanismos como el discovery para obtener pruebas.

El abogado explicó que la corrupción plantea dos grandes desafíos jurídicos para los tribunales arbitrales: Competencia (jurisdicción): si la inversión fue obtenida mediante actos ilícitos, se debe determinar si el tribunal tiene autoridad para conocer la disputa y Fondo (mérito): si un contrato celebrado bajo corrupción puede recibir protección en el marco de un tratado de inversión.

Varios tribunales del CIADI han negado su jurisdicción en estos casos, aplicando el principio de “manos limpias” (Clean Hands), según el cual, quien acude al arbitraje debe hacerlo con integridad; quien incurre en corrupción no puede reclamar amparo bajo el derecho internacional.

El expositor destacó que este dilema genera un debate ético y práctico: si el inversionista ofrece sobornos, debe perder su protección; pero si los funcionarios del Estado son quienes exigen o aceptan pagos indebidos, surge la pregunta de si el Estado puede beneficiarse de su propia corrupción. Ante este dilema, algunos tribunales han optado por remitir información a las fiscalías nacionales cuando detectan indicios de corrupción, mientras que otros continúan con el proceso arbitral si no existen pruebas contundentes, privilegiando la protección de la inversión.

En el contexto latinoamericano, mencionó que los casos de Odebrecht evidenciaron la vulnerabilidad de los mecanismos de contratación pública y la necesidad de fortalecer las cláusulas de integridad. En el Perú, se ha adoptado medidas preventivas en los contratos de asociaciones público-privadas y otros contratos de inversión, incluyendo la obligatoriedad de incorporar cláusulas anticorrupción, con el fin de promover un entorno de transparencia, confianza y legalidad que atraiga inversiones legítimas y éticamente responsables.

Para ilustrar la postura de los tribunales, citó el caso “Working International Service vs. República del Ecuador”, en el cual se demostró que la empresa había participado en actos ilícitos. El tribunal aceptó las pruebas presentadas por Petroecuador, concluyendo que existió un patrón de ilegalidad y mala fe que afectó el núcleo de la inversión, y por ello desestimó las pretensiones del inversionista. Este laudo constituye un precedente relevante para que otros Estados aleguen corrupción en futuros arbitrajes cuando cuenten con evidencia suficiente.

En sus conclusiones, Galván afirmó que la corrupción es simultáneamente una amenaza jurídica, económica y moral, ya que corromper la integridad de un contrato de inversión debilita el sistema internacional que busca proteger el Estado de Derecho. Enfatizó que el arbitraje internacional de inversiones no debe ser un refugio de la corrupción, sino un instrumento para restaurar la confianza en la inversión responsable, la transparencia y la legalidad.

MARIO CASTILLO

El doctor Castillo reflexionó sobre la importancia de la independencia e imparcialidad de los árbitros, pero sostiene que la legitimidad del arbitraje depende también de un elemento poco discutido: el conocimiento del árbitro sobre la materia jurídica que debe resolver.

La Ley de Arbitraje peruana no regula adecuadamente quiénes deben integrar un tribunal arbitral de derecho. El artículo 22° establece que en el arbitraje nacional de derecho se requiere ser abogado, salvo acuerdo en contrario; sin embargo, en la práctica no existen acuerdos que dispensen este requisito. Pese a ello, hay una distorsión en la aplicación de esta norma, ya que en ciertos casos —como en el arbitraje en contratación pública— se permiten árbitros que no son abogados, lo cual desnaturaliza el concepto de “arbitraje de derecho”.

Más grave aún es que en el arbitraje internacional la legislación peruana dispone expresamente que no se requiere ser abogado para ejercer como árbitro, aun cuando el arbitraje sea de derecho. En consecuencia, una persona sin formación jurídica puede resolver controversias que exigen interpretación y aplicación del derecho, lo cual debilita la transparencia y la legitimidad de la institución arbitral.

El ponente planteó una reflexión dirigida a los propios abogados: ¿en qué materias somos realmente especialistas? Recuerda que el Derecho es un campo vasto y en constante expansión, con múltiples ramas, y que ningún jurista puede dominar todas. Por tanto, un árbitro debería aceptar el nombramiento solo si posee especialización real en la materia jurídica objeto del conflicto. Define “especialista” conforme a la Real Academia Española: quien cultiva, practica o domina una disciplina o materia determinada. Bajo ese criterio, un árbitro es especialista en su país cuando conoce y domina el Derecho nacional; sin embargo, la situación se complica cuando debe resolver conforme al Derecho extranjero, pues no ha sido formado en ese ordenamiento jurídico.

Castillo distingue entre quienes provienen de tradiciones jurídicas afines —como la romano-germánica, compartida por países como Perú, Argentina o Colombia— y quienes provienen del common law, por ejemplo, Estados Unidos o Reino Unido. En los primeros casos, el entendimiento puede ser más accesible; en los segundos, la distancia conceptual es mayor, y el riesgo de error o malinterpretación del Derecho aplicable aumenta significativamente.

Por ello, cuando un árbitro extranjero es designado para conocer un caso regido por el Derecho peruano, debe evaluar cuidadosamente si acepta el cargo. No basta con prestigio o experiencia general: se requiere competencia técnica en el ordenamiento jurídico que deberá aplicar. Si no la posee, su deber ético es abstenerse. En caso de aceptar, debe nutrirse de tres fuentes de conocimiento: i) los alegatos de las partes (20%), que deben analizarse con cautela; ii) los informes de expertos legales (20%), útiles pero sujetos a sesgos; y iii) el estudio personal del árbitro (60%), que constituye el componente más relevante. Solo así el árbitro puede emitir un laudo verdaderamente de derecho y no uno basado en su intuición o sentido de justicia subjetivo.

El expositor advierte que, cuando un árbitro resuelve sin conocer adecuadamente el Derecho aplicable, termina dictando un laudo de conciencia —fundado en criterios personales o morales— en lugar de un laudo de derecho. Ello altera ilegítimamente el convenio arbitral, pues las partes acordaron que la controversia se resolvería conforme a un ordenamiento jurídico determinado, no según la conciencia del árbitro.

Castillo menciona casos concretos en los que los laudos eran auténticos “galimatías”, es decir, textos confusos e incoherentes, resultado de que determinados árbitros extranjeros no comprendían el Derecho peruano. Algunos ni siquiera tomaron precauciones básicas, como verificar los feriados nacionales para el cómputo de los plazos procesales, provocando la nulidad del laudo. Tales errores evidencian el desconocimiento de la legislación local y afectan la validez del proceso arbitral.

El autor concluye que la transparencia e independencia del arbitraje son condiciones necesarias, pero no suficientes. La legitimidad del arbitraje internacional depende también de que los árbitros comprendan la materia jurídica sustantiva y procesal que deben aplicar. Un árbitro sin ese conocimiento compromete la validez del laudo y la confianza de las partes en el sistema arbitral. Por tanto, propone un cambio de enfoque: además de exigir transparencia, imparcialidad y ética, debe reconocerse la exigencia de competencia técnica y conocimiento del Derecho aplicable como un requisito esencial.

Asimismo, llama a los árbitros extranjeros a asumir con humildad intelectual la necesidad de estudiar el Derecho del país cuya ley rige la controversia. Solo así podrán resolver con verdadera justicia y evitar que el arbitraje se convierta en un mecanismo distorsionado, dominado por la ignorancia o la improvisación.

En síntesis, Mario Castillo propone una visión más profunda de la legitimidad arbitral. El árbitro no solo debe ser independiente y honesto, sino también competente y conocedor del Derecho aplicable. De lo contrario, su actuación carece de fundamento técnico y pone en riesgo la finalidad misma del arbitraje: ofrecer una decisión jurídica válida, razonada y conforme al Derecho pactado. El conocimiento especializado es un deber ético y profesional. Solo un árbitro que estudia, entiende y aplica correctamente el Derecho puede otorgar legitimidad al laudo y credibilidad al sistema arbitral. En ello radica la auténtica transparencia del arbitraje.

MESA 4: LA JUNTA DE PREVENCIÓN Y RESOLUCIÓN DE DISPUTAS: DEL CONFLICTO A LA PREVENCIÓN

La cuarta mesa inició con la presentación de la moderadora Karina Ulloa Zegarra, quien detalló la estructura y contenido de la mesa.

JUAN CARLOS MEDINA

El doctor Juan Carlos Medina abrió la mesa centrándose en la eficiencia de la prevención frente a la resolución de controversias, destacando que la prevención no solo evita litigios, sino que reduce costos, plazos y pérdidas de confianza en la gestión de los proyectos. Desde su experiencia práctica, explicó que una junta eficiente debe mantener una presencia activa en la obra, monitorear riesgos en tiempo real y fomentar la comunicación fluida y empática entre contratista y entidad. Enfatizó que la colaboración, tan invocada en la industria de la construcción, no surge por disposición contractual, sino como resultado de la confianza construida día a día mediante la transparencia y el diálogo constante.

Medina subrayó que la selección de los adjudicadores es un aspecto determinante para el éxito del mecanismo. Estos deben ser profesionales imparciales, experimentados y disponibles, con la capacidad de comprender el proyecto y dedicarle tiempo efectivo. Advirtió que la sola reputación académica o profesional no garantiza un buen desempeño si el adjudicador no está presente en campo ni demuestra interés genuino por el avance de la obra. Enfatizó que la presencia física y la proactividad son factores que generan confianza y disuaden conductas conflictivas, pues la sola existencia de una junta comprometida puede modificar el comportamiento de las partes. Presentó ejemplos concretos de cómo una junta proactiva ha logrado redirigir la atención hacia los verdaderos problemas del proyecto, evitando reclamos menores y facilitando soluciones conjuntas. Concluyó que la prevención, cuando se aplica correctamente, genera valor, confianza y continuidad, y que su éxito depende del compromiso y la empatía de los adjudicadores, más allá de los formalismos del procedimiento.

GUSTAVO BAYONA

Por su parte, el doctor Gustavo Bayona complementó la exposición anterior abordando el tema desde la perspectiva del rol activo del adjudicador dentro de la Junta de Prevención y Resolución de Disputas. Explicó que ser miembro de una junta no implica ocupar un cargo pasivo, sino actuar con propósito, oportunidad y sentido preventivo. En ese marco, describió las funciones esenciales del adjudicador: monitorear el proyecto en tiempo real, identificar y abordar los problemas de manera temprana, fomentar el diálogo entre las partes y promover soluciones cooperativas que surjan de ellas mismas.

Bayona destacó que un adjudicador activo no impone decisiones, sino que facilita la comunicación y acompaña a las partes en la construcción de acuerdos, utilizando herramientas de escucha activa y formulando preguntas abiertas que revelen los verdaderos intereses detrás de las posiciones. Subrayó la importancia de la multidisciplinariedad de las juntas, en las que convergen conocimientos legales, técnicos y de gestión, y resaltó la necesidad de la presencialidad y disponibilidad constante para mantener la confianza entre las partes. Asimismo, presentó una “ecuación de la confianza”, inspirada en el modelo de Stephen Covey, según la cual una mayor confianza genera mayor colaboración, rapidez en la toma de decisiones y menores costos. Explicó que la confianza debe construirse en tres niveles: profesional, cuando el adjudicador demuestra competencia y criterio; institucional, cuando las partes confían en el mecanismo de la JPRD; e interpersonal, cuando se consolidan relaciones humanas basadas en la comunicación y el respeto.

El doctor Bayona también hizo referencia a estudios internacionales, como los de Amy Edmondson y el proyecto Aristóteles de Google, para resaltar la relevancia de crear entornos de seguridad psicológica, donde las partes puedan expresarse sin temor a represalias. Finalmente, propuso fortalecer la labor de las juntas articulándola con la gestión de riesgos, promoviendo la formación en habilidades interpersonales, realizando evaluaciones post proyecto y asegurando la presencia activa de los adjudicadores en campo. Concluyó su exposición con un mensaje simbólico: “afirmar que mi destino no está ligado al tuyo es como decir que tu lado del bote se está hundiendo; todos estamos en el mismo barco: contratista, entidad y adjudicadores”, recordando que solo mediante la confianza y la colaboración los proyectos públicos podrán desarrollarse con éxito.

JAIME GRAY

El doctor Jaime Gray cerró la mesa resaltando la importancia de consolidar el rol preventivo de las Juntas de Prevención y Resolución de Disputas, señalando que su función esencial no es resolver conflictos, sino evitarlos. Destacó que la nueva normativa peruana ha significado un avance al reconocer formalmente la función preventiva de las juntas, aunque persisten vacíos y limitaciones tanto en la regulación como en la práctica institucional. Gray sostuvo que el verdadero desafío radica en fortalecer una cultura de prevención que permita a las partes tomar decisiones informadas y oportunas antes de que surjan las controversias.

Asimismo, señaló que la efectividad de las JPRD no depende solo de su marco normativo, sino de un contexto institucional más amplio. Aun cuando la normativa ha mejorado, persisten obstáculos en otros ámbitos de la inversión pública, como los sistemas de control, la gestión del gasto, los procedimientos ambientales o arqueológicos, e incluso la cultura del miedo a la Contraloría, que inhibe a los funcionarios de tomar decisiones técnicas razonables por temor a sanciones. Por ello, propuso una reforma integral e interinstitucional que incluya también mecanismos de incentivos positivos para reconocer la buena gestión pública, incluso a través de recompensas económicas.

Desde una perspectiva comparada, Gray destacó las buenas prácticas internacionales recogidas por FIDIC y la Cámara de Comercio Internacional, insistiendo en no modificar los modelos que ya han demostrado su eficacia y en promover un trabajo interdisciplinario entre ingenieros, abogados, economistas y arquitectos. Concluyó su intervención subrayando que la consolidación del rol preventivo de las juntas requiere tanto de un marco normativo sólido como de un cambio cultural profundo, orientado al respeto, la colaboración y la formación continua de los adjudicadores.

MESA 5: ARBITRAJE Y PODER JUDICIAL: TENSIONES, LÍMITES Y APRENDIZAJES

La quinta mesa inició con la presentación de la moderadora Irma Rivera, quien detalló la estructura y contenido de la mesa.

CARLOS SOTO

El doctor Carlos Soto, abordó el tema de la coordinación y colaboración entre el Poder Judicial y el arbitraje. En este sentido, afirmó que entre ambas jurisdicciones “existe una relación de colaboración, asistencia y alianza”. Explicó que esta colaboración es necesaria porque el arbitraje no es autosuficiente y depende del Poder Judicial en cuatro escenarios principales: la adopción de medidas cautelares antes de la constitución del tribunal arbitral, la actuación de pruebas durante el proceso arbitral, la ejecución de laudos y el reconocimiento y ejecución de laudos extranjeros.

Asimismo, señaló que, además de la colaboración, la justicia estatal ejerce una función de control mediante la anulación del laudo y, de manera excepcional, a través del control constitucional (amparo), cuando se afectan derechos de terceros que no participaron en el arbitraje.

En este contexto, doctor Soto concluyó afirmando que “el arbitraje, al menos en el Perú, no es autosuficiente y requiere de la colaboración y asistencia del Poder Judicial”.

Sobre el particular, la doctora Irma Rivera formuló el siguiente cuestionamiento: ¿cómo se podría fortalecer la coordinación y el diálogo entre ambas instancias para garantizar la administración de justicia y lograr decisiones que resuelvan definitivamente los conflictos?

Al respecto, el doctor Soto indicó que es fundamental establecer una relación permanente y propuso que los centros de arbitraje suscriban convenios con el Poder Judicial. Además, enfatizó que el diálogo debe ser profesional, evitando comentarios peyorativos, y destacó que pequeños ajustes, como la liquidación de costos e intereses en el laudo, pueden solucionar problemas significativos en la ejecución de los mismos.

JULIO WONG

El doctor Julio Martín Wong, abordó el tema de las novedades en colaboración judicial y el arbitraje en contextos de corrupción. En materia de medidas cautelares, señaló que existe una corriente jurisprudencial de las salas comerciales que niega la asistencia judicial si no hay pacto expreso para el árbitro de emergencia, juzgando la competencia del árbitro, lo cual- señala- va en contra de que la justicia ordinaria cumpla «a pie juntilla» las órdenes arbitrales. Respecto a la inejecución de laudos, citó un auto del Tribunal Constitucional (Exp. 607-2022) que validó la negativa de una sala comercial a ejecutar un laudo que había resuelto sobre prestaciones adicionales, al considerar un tema de res judicata objetiva, pese a la autoridad de cosa juzgada del laudo no anulado.

Acto seguido, la doctora Irma Rivera consultó sobre los casos que existen en materia de arbitraje y la corrupción. Sobre el particular, el Dr. Wong se centró en el caso de un laudo CCI anulado por la sala comercial (caso Sedapal contra Consorcio Huachipa, Exp. 539-2023). En este caso, el tribunal arbitral excluyó prueba de corrupción por ser ilícita según estándares brasileros, pero la sala anuló el laudo por falta de motivación, exigiendo la justificación de la aplicación de dichos estándares. Un aspecto adicional de la anulación fue la discusión sobre si una decisión pericial tiene carácter de cosa juzgada.

ROXANA JIMENEZ

La doctora Jiménez respondió a la pregunta referida a si la función del juez es la misma que la del árbitro. En ese sentido, señaló que, en lo esencial, sí lo es porque ambos resuelven controversias con imparcialidad y motivación suficiente mediante decisiones vinculantes, lo que permite hablar de una jurisdicción compartida o sistema de justicia complementaria.

Sin embargo, indicó que existen diferencias relevantes derivadas: en primer lugar, de la fuente del poder, pues el juez representa la soberanía estatal y su legitimidad emana de la Constitución y las leyes, mientras que el árbitro recibe su poder mediante un contrato y su autoridad nace de la confianza depositada por las partes, siendo esta su carta de legitimidad.

Por otro lado, sostiene también que la reputación es determinante para el árbitro en el mercado, afectando sus posibilidades de ser designado, a diferencia del juez. Otras diferencias incluyen la rendición de cuentas, ya que el juez responde ante órganos disciplinarios del Estado; el árbitro ante recusación o anulación, y la publicidad, dado que las sentencias son de conocimiento público, mientras que el arbitraje es confidencial.

SILVIA RODRIGUEZ

La doctora Rodríguez abordó el tema de la injerencia judicial sobre la autonomía de las instituciones arbitrales. De manera preliminar, la doctora Rodríguez advirtió sobre el crecimiento indiscriminado de centros de arbitraje en el Perú (más de 300 centros), lo cual, lamentablemente, no se tradujo en la calidad del crecimiento de dichos centros. Razón por la cual, señaló que su ponencia solo reflexionará sobre la autonomía de aquellas instituciones que realizan sus funciones bajo los principios de la ética, imparcialidad, independencia y calidad.

Explicó que la Ley de Arbitraje del año 2008 reguló débilmente los centros, aunque la autonomía se interpreta del Artículo 3 de la Ley. Mencionó que la Ley 32069 (Contrataciones con el Estado) ha reconocido la importancia de los centros mediante requisitos, lo cual considera un primer paso necesario y no una vulneración a la autonomía.

La Dra. Rodríguez identificó varios ejemplos de injerencia judicial que atentan contra la autonomía institucional de centros prestigiosos, entre ellos: acciones de amparo por no confirmaciones de árbitros, donde los jueces han exigido la debida motivación de la falta de confianza, acciones de amparo contra recusaciones declaradas fundadas, acciones de amparo por el archivamiento de arbitrajes por falta de pago o incompetencia, y denuncias penales interpuestas por el nombramiento de un árbitro. Concluyó que el Poder Judicial es un eslabón necesario del sistema, y es vital que conozca el sistema arbitral peruano para evitar que el engranaje falle.

MESA 6: LOS CENTROS DE ARBITRAJE EN EL REGAJU: OBLIGACIONES, SANCIONES Y ROL SUPERVISOR.

La sexta mesa inició con la presentación del moderador Roberto Reynoso, quien detalló la estructura y contenido de la mesa.

EDUARDO BUENDÍA

El doctor Eduardo Buendía se refirió a las obligaciones de las instituciones arbitrales y su responsabilidad. Durante su exposición, analizó los deberes que recaen tanto sobre los árbitros como sobre las instituciones arbitrales, resaltando la importancia de su actuación conjunta para asegurar el correcto funcionamiento del mecanismo de solución de controversias.

En primer lugar, el ponente destacó que las obligaciones arbitrales comprenden tanto las que corresponden a los árbitros como las que recaen sobre los centros de arbitraje, las cuales deben operar de manera complementaria para poner en marcha el mecanismo de solución de controversias al que las partes se han sometido. El árbitro, en el ejercicio de su función, asume tanto obligaciones fungibles como obligaciones intuitu personae. Estas últimas, de carácter personalísimo, son indelegables e insustituibles, como ocurre con la labor decisoria que constituye el núcleo de su responsabilidad. Por el contrario, existen otras tareas, como la coordinación de reuniones de deliberación, que pueden ser encargadas al secretario arbitral sin alterar la esencia de la obligación principal del árbitro.

Posteriormente, el ponente centró su exposición en las obligaciones de las instituciones arbitrales, señalando que estas pueden ser de medios o de resultado. Entre las primeras, se encuentra la obligación de confidencialidad, mediante la cual el Centro debe custodiar la información generada durante el arbitraje, protegiendo aquella que podría resultar sensible o perjudicial para las partes si fuera divulgada. Esta obligación, recogida en el artículo 37 del Reglamento del CARC PUCP, alcanza a los árbitros, al personal del Centro, a los miembros de la Corte, a los peritos, representantes legales, asesores, abogados y a toda persona que haya intervenido en el procedimiento. La confidencialidad, explicó, no tiene carácter intuitu personae, sino que se extiende en cascada hacia los dependientes y colaboradores de la institución.

Asimismo, destacó la obligación de respetar el curso normal de la gestión arbitral, entendida como la conducta debida que el Centro debe observar en el apoyo y soporte al tribunal arbitral. El ponente precisó que las instituciones no pueden sustituir las funciones del árbitro ni imponerle decisiones, aunque sí pueden actuar con diligencia recordando los plazos o promoviendo el cumplimiento en la emisión oportuna del laudo. En este sentido, la gestión arbitral se concibe como un conjunto de comportamientos organizativos y administrativos que deben ejecutarse con un estándar de diligencia razonable, sin interferir en la labor decisoria del Tribunal. Otra obligación mencionada fue la verificación de la idoneidad de los sujetos que intervienen en el arbitraje, en virtud de la cual el Centro debe evaluar si corresponde o no asumir la administración de un caso determinado.

El ponente también se refirió a la obligación de resolver los incidentes vinculados con los árbitros, como las recusaciones, las cuales deben ser atendidas por la Corte de forma motivada, asegurando una decisión razonada y fundada en el respeto al debido proceso. A esta se suma la obligación residual de designación de árbitros, aplicable cuando las partes no lo han hecho, así como la obligación de informar a los árbitros y a las partes sobre los distintos aspectos del procedimiento, incluyendo designaciones, recusaciones, gestión de pagos, duración del proceso, plazos para resolver y notificaciones.

El expositor concluyó señalando que las obligaciones de las instituciones arbitrales pueden configurarse como de medios o de resultado, dependiendo de su naturaleza. Mientras las obligaciones de confidencialidad, idoneidad e información son esencialmente de resultado, las vinculadas a la gestión del proceso arbitral son de medios, pues se cumplen con la diligencia ordinaria que el sector exige. De esta manera, el límite de la actuación institucional se encuentra en la razonabilidad del deber de diligencia.

WALTER ALBÁN

El doctor Albán abordó el tema relacionado al rol de las instituciones arbitrales en el nuevo contexto de la contratación pública. El expositor recordó que, desde sus inicios, el arbitraje se concibió como un mecanismo para resolver controversias entre privados, sustentado en la voluntariedad y la confidencialidad, características que no pueden trasladarse íntegramente al ámbito público. Señaló que quien desea contratar con el Estado no lo hace de manera voluntaria en términos estrictos, pues debe someterse al arbitraje de forma obligatoria; además, las controversias estatales no pueden ser confidenciales debido a los principios de transparencia y acceso a la información pública que rigen en la administración estatal.

Asimismo, advirtió que el Estado ha intentado resolver las tensiones propias del arbitraje público mediante una excesiva regulación administrativa, generando distorsiones que han afectado la esencia misma del sistema. Tales como la creación de registros de árbitros a cargo del Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE), los cuales, en su opinión, han privilegiado evaluaciones formales y memorísticas en lugar de garantizar la idoneidad profesional y ética de los árbitros. Indicó que, deficiencias como éstas, propiciaron en alguna medida espacios de vulnerabilidad en los que se han detectado casos de corrupción, especialmente en arbitrajes vinculados a obras públicas.

En su intervención, resaltó la importancia de fortalecer el arbitraje institucional frente al arbitraje ad hoc, destacando que este último ha predominado históricamente en el ámbito estatal, dificultando la trazabilidad y la supervisión de los procesos. Citando estudios del CARC PUCP y de la Contraloría General de la República, señaló que un gran porcentaje de los arbitrajes del Estado se han desarrollado bajo la modalidad ad hoc. En contraste, subrayó que el arbitraje institucional ofrece mayores garantías de transparencia y profesionalismo, al contar con procedimientos claros y mecanismos de control. Recordó que, en 2017, se impulsó un decreto legislativo para restringir el arbitraje ad hoc a controversias de menor cuantía.

El ponente también alertó sobre la proliferación de centros de arbitraje en los últimos años, muchos de los cuales carecen de filtros adecuados para su funcionamiento. Citó el Registro Nacional de Centros de Arbitraje (RENACE), creado en 2020 por el Ministerio de Justicia, el cual, a su consideración, permite la inscripción de entidades sin estándares de calidad ni ética, lo que ha dado lugar a experiencias negativas y afectado la reputación del sistema arbitral.

Albán explicó que esta situación se refleja también en los procesos de selección de centros por parte de entidades públicas y que algunas entidades se encuentran consignando en sus convenios arbitrales a Centros de arbitraje que no reúnen las condiciones necesarias para garantizar imparcialidad ni calidad en la administración de controversias, mientras que instituciones serias no figuran o se encuentran como última alternativa para administrar los arbitrajes sobre contratación pública.

Frente a este escenario, sostuvo que los centros de arbitraje con trayectoria y reputación deben promover una autorregulación coordinada que establezca estándares comunes de ética, idoneidad y transparencia. Propuso la creación de una base de datos compartida que permita conocer el desempeño y antecedentes de los árbitros, así como la adopción de un código de ética único y la conformación de un tribunal ético interinstitucional encargado de velar por el cumplimiento de los principios de integridad en el ejercicio arbitral.

Finalmente, el expositor enfatizó que fortalecer la cooperación entre instituciones, elevar los estándares éticos y consolidar la confianza en el sistema arbitral son tareas indispensables para preservar la legitimidad del arbitraje en el Perú. Afirmó que solo mediante la unión de los centros serios y la promoción de buenas prácticas podrá asegurarse un servicio arbitral transparente, idóneo y comprometido con el fortalecimiento de la justicia alternativa en el país.

MARTÍN CURAY

El doctor Curay explicó que la creación del REGAJU responde a la necesidad de ordenar y supervisar la proliferación de centros arbitrales informales en el país. La ley busca garantizar que solo aquellas instituciones que cumplan con los requisitos legales, reglamentarios y técnicos puedan administrar arbitrajes en materia de contratación pública. El registro es voluntario, pero constituye un requisito indispensable para intervenir válidamente en estos procesos. A la fecha, OECE ha recibido un número limitado de solicitudes de inscripción, mientras otras se encuentran adecuando su documentación para cumplir con los estándares exigidos.

Asimismo, la norma establece que el proceso de incorporación al REGAJU es progresivo hasta el 31 de diciembre de 2025, siendo que a partir del 2026 podrán incorporarse nuevas instituciones siempre que cumplan con los requisitos previstos en la ley, el reglamento y el TUPA del OECE. Una vez inscritas, las instituciones arbitrales quedan sujetas a la supervisión permanente del OECE. Dicha supervisión no solo verifica el cumplimiento inicial de los requisitos, sino también su mantenimiento en el tiempo —especialmente aquellos que deben actualizarse periódicamente, como las certificaciones o acreditaciones técnicas—.

El expositor precisó que el artículo 94 de la ley identifica once infracciones susceptibles de sanción, vinculadas al cumplimiento de las obligaciones y responsabilidades de los centros arbitrales, tales como la adecuada selección de árbitros, la transparencia informativa y la actualización de datos en el sistema SEACE. Estas disposiciones buscan reforzar la confianza en los arbitrajes de contratación pública, en tanto involucran recursos del Estado y, por tanto, el interés público.

Las sanciones previstas en el artículo 95 incluyen: amonestación escrita, multa, retiro temporal del registro y exclusión definitiva. La exclusión conlleva la imposibilidad permanente de administrar arbitrajes en materia de contratación pública. Además, la reiteración de infracciones puede agravar la sanción, siguiendo criterios de progresividad establecidos por la norma.

Curay explicó que el Procedimiento Administrativo Sancionador (PAS) de las instituciones arbitrales y los centros de administración de JPRD se rige por la Ley del Procedimiento Administrativo General y por la Directiva N° 012-2025-OECE, aprobada mediante Resolución de Presidencia Ejecutiva N° 055-2025-OECE/PRE. El PAS se estructura en dos fases: instructora y sancionadora, a cargo de órganos distintos para garantizar imparcialidad. El procedimiento puede iniciarse de oficio, por denuncia, o a partir de un informe de supervisión. Durante la instrucción, se realizan investigaciones preliminares; si se identifican indicios de infracción, se emite la resolución de inicio y se concede al administrado la oportunidad de presentar descargos y pruebas, respetando el debido procedimiento.

Finalmente, el ponente destacó que el régimen instaurado por la Ley N° 32069 representa un cambio trascendental en la regulación del arbitraje en contrataciones públicas. El nuevo marco normativo busca asegurar que solo las instituciones arbitrales serias y profesionales participen del sistema, promoviendo la autorregulación, transparencia e imparcialidad en la resolución de controversias.

HORTENCIA ROZAS

La doctora Rozas, presentó una reflexión sobre las recusaciones temerarias y de mala fe en el arbitraje, un tema que, según destacó, “tiene una carga de profundidad” y plantea desafíos éticos y procesales relevantes para la comunidad arbitral. La ponente recordó que la recusación constituye un derecho de las partes, orientado a garantizar la imparcialidad e independencia de los árbitros. Según la Ley de Arbitraje, un árbitro puede ser recusado únicamente cuando existan circunstancias que generen dudas justificadas sobre su independencia, imparcialidad o idoneidad.

Asimismo, el artículo 29 de dicha norma establece que la recusación debe presentarse tan pronto como la parte conozca la causa que la motiva, justificándola debidamente. La doctora Ramos subrayó que este deber se complementa con la obligación ética de las partes de actuar de buena fe, de modo que no puede exigirse un árbitro imparcial si quien recusa no sustenta adecuadamente su solicitud ni observa un comportamiento procesal correcto.

En este marco, el Código Procesal Civil, aunque no aplicable directamente al arbitraje, ofrece una referencia útil para identificar actuaciones temerarias o de mala fe. Entre ellas se incluyen la carencia de fundamento jurídico, la alegación de hechos falsos, la utilización del proceso con fines indebidos o el entorpecimiento del desarrollo del procedimiento. Tales comportamientos, trasladados al ámbito arbitral, se manifiestan en recusaciones infundadas, argumentos falaces o reiteradas solicitudes destinadas a obstaculizar la marcha del arbitraje.

Durante su exposición, la ponente compartió algunos casos ilustrativos, reformulados para preservar la confidencialidad. Entre ellos, mencionó:

En todos estos ejemplos —señaló la expositora— se evidencia un uso distorsionado del derecho de recusación, movido por el interés de apartar a un árbitro percibido como desfavorable, más que por la búsqueda genuina de imparcialidad.

Las recusaciones de mala fe generan efectos perjudiciales tanto para las partes como para el sistema arbitral en su conjunto. Retrasan el procedimiento, afectan la reputación y dignidad de los árbitros, introducen conflictividad innecesaria y erosionan la confianza en el arbitraje como mecanismo eficiente de solución de controversias.

La ponente concluyó su intervención recordando que “en la búsqueda de la justicia, la verdad es el primer paso, pero el respeto por el otro es el último”. En esa línea, exhortó a los operadores del arbitraje a preservar la integridad del proceso y a rechazar cualquier práctica que lo desvirtúe o lo utilice con fines dilatorios.